自然に恵まれた昔ながらの学校、イグアス日本語学校 Iguazu Japanese School, the good old Japanese school with rich natural environment

パラグアイ、イグアス移住地のkoharitaです。 今日は私が日本語教師をしているイグアス日本語学校をご紹介します。 今から54年前の1963年、イグアス移住地に日本語学校が開校しました。イグアスに入植が始まって約2年後 […]

パラグアイ、イグアス移住地のkoharitaです。 今日は私が日本語教師をしているイグアス日本語学校をご紹介します。 今から54年前の1963年、イグアス移住地に日本語学校が開校しました。イグアスに入植が始まって約2年後 […]

私の学校では教師も子どもも、ほとんどの人が初めての体験でした。今回は、日本の文化を知るとともに、親子の絆、地域とのつながりを深める目的で行われました。

サンジョゼドスカンポス市は宇宙・航空技術に関する研究所や大学があり、世界的に有名な航空機製造メーカーのエンブラエル社の拠点があります。人口は約69万人の都市で、日系人は約1万人住んでいるそうです。町には、移民100周年を記念した鳥居が建っていたり・・・

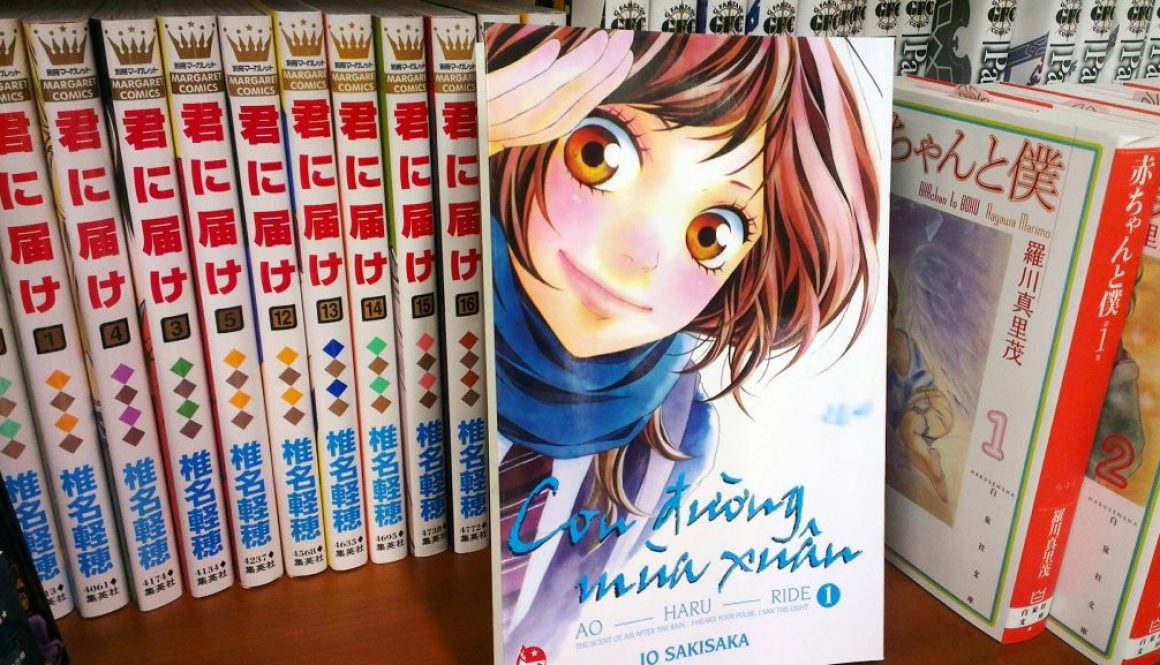

ベトナム語で、漫画は”truyện tranh”となっていますが、この言葉には漫画と絵本の両方が含まれています。そのような言葉の解釈もあって、ベトナムでは漫画は子ども向けのものだと思われがちです。ベトナム人の漫画家の作品はまだほんのわずかで、この1,2年で注目されるようになりましたが、ベトナムでは日本の漫画が80%を占めていると言われています。

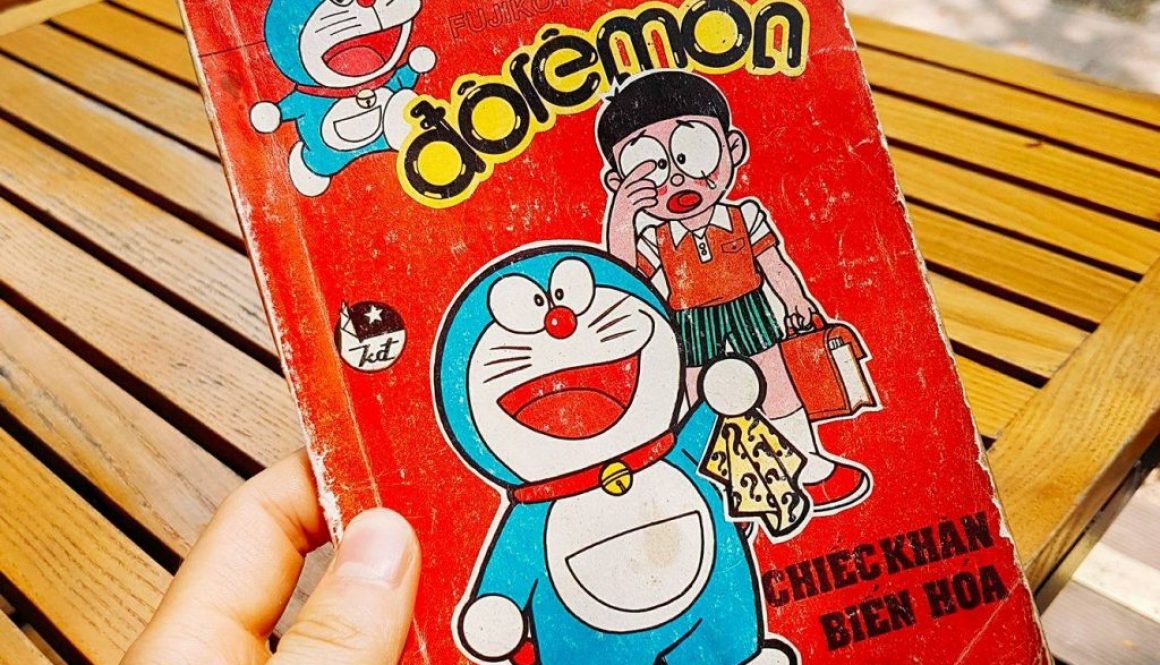

ベトナム人が発音しやすくするために、キャラクターの名前は変更されました。例えば、「ドラえもん」の場合は、「のび太」(Nôbita)はそのままですが、「ドラえもん」は「どれもん(Đôrêmon)」、「しずか」は「すか(Xuka)」、「スネ夫」は「せこ(Xêko)」、「ジャイアン」は「チャイエン(Chaien)」、「ドラミ」は「どれみ(Đôrêmi)」になっています。

あの戦争は何だったのか、なぜ繰り返されるのか。その答えは曖昧なまま、基地撤去が実現しなかった経緯も現実も苦しさも、ずっと続いている。安全なところで対話をして過去と向き合い、可能性を見出せないか。記録や編集の作業を通して見つかることもあるかもしれない。それを信じて、目を見開いて生活を見渡し、いろいろな声を聴きたい。考えることを辞め(させ)ない工夫につなげたいと思う。

airiです。私は沖縄県のある町の町史編纂事務局で働いています。今回は、その仕事をしながら考えさせられることを共有させてもらおうと思います。 沖縄戦の戦闘経緯 「人は最初、どこから腐ると思う?…ハハッ(笑い […]

ICUのCGS(ジェンダー研究センター)がなぜ、研究のためだけのセンターではなく、誰もが排除されず、ジェンダーやセクシュアリティについて関心のある人々が交流できるコミュニケーションスペースとして作られたのか。その背景には、田中かず子先生のこの経験がありました。

今、日本語科の先生方の課題の一つに、どうやって日本の四季を感じ(理解)させるか、というのがあります。ボリビアは寒暖が極端で、四季による植物の変化も日本ほど多様ではないため、生徒達が感じている四季と日本の四季を比較させにくいのです。四季や、伝統行事が分かる映像を集めようと言っていますが、ちょうどよい映像を見つけるのも難しいなぁと悩んでいるところです…。